“水中国宝”长江江豚再添 成千上万网友在线“产子”

“水中国宝”添丁,万千网友在线“陪产”

“围观”江豚产仔,更要趁热打铁实现“豚丁兴旺”

水中国宝长江江豚(以下简称江豚)的人工繁殖再次带来振奋人心的消息。生活在中国科学院水生生物研究所白海豚博物馆的14岁雌性江豚福久,近日成功产下雌性幼豚F9C22。

连日来,中科院水生所通过新华社首次公开了江豚分娩全过程的监控视频。权威专家走进新华社湖北分社5G通信创新实验室直播间,通过新华社社交媒体账号在线解读。数十家媒体同步播出,吸引大批网友见证“添一国宝”的特殊时刻。

江豚的保护离不开科技的支撑,幼豚的诞生凝聚了多年来专注于人工繁殖和保护的科研人员的心血和不懈努力。《新华每日电讯》记者近日调查发现,人工养殖是为江豚就地和迁地保护积累理论知识和基础技术的重要手段。但当前江豚科研也面临着研究队伍不足、研究设备落后等问题,应引起重视。

网友见证,江豚家族再“添丁”

有时潜入水下,有时伸出水面,有时在水中游泳.在中国科学院水文研究所的白海豚博物馆里,江豚“F9C22”正在和妈妈“福久”玩耍,母女俩时刻相守。

这是“英雄妈妈”和“福久”生下的新宝宝,也是人工繁育江豚取得的新成果。

连日来,中国科学院水生所通过新华社首次公开了江豚分娩全过程的监控视频,引发网友广泛关注。视频中有相当长一段时间,待产的“福久”一直在水中游来游去,让网上正在“分娩”的网友感到焦虑。

“多大了,怀孕周期多长?”“‘福久’为什么一直在转圈?”“江豚是不是生了一个宝宝?”"江豚通常在夏天产仔吗?"“观察了这么久,‘伏九’怎么一直顺时针游?”“江豚的活动范围一般有多大,受季节影响吗?”“江豚以后能在长江自由繁殖吗?”……看到“伏羲九”和“紧张”的分娩,网民们纷纷在新华每日电讯Tik Tok站留言,提出问题,表达关切。

据悉,每年的5月至8月是江豚繁殖的高峰期。去年8月,中科院水文研究所科研人员通过b超对雌性江豚“福久”进行体检,确认其已怀孕1个多月。江豚的怀孕期在12个月左右,所以估计它的预产期可能在今年6月中下旬。

中科院水生所副研究员郝玉江说,自怀孕以来,“福久”的食量稳步增加,每日最大食量可达3至4公斤。为了满足怀孕海豚在怀孕期间的营养需求,研究人员在“福久”中添加了新鲜的饵料鱼,并添加了维生素、矿物质元素等营养物质。

6月27日16时,“福久”出现明显食欲不振、呼吸间隔缩短、漂浮等行为。同时,训练者发现其生殖裂区有有色液体溢出,研究人员立即开始24小时监控,并做好相应预案。当日19时35分左右,海豚宝宝的尾鳍被送来。经过约2小时的分娩,小海豚于当晚21时35分左右顺利分娩,编号为“F9C22”。

郝玉江说,“F9C22”出生后,“福久”表现出强烈的母性,始终积极跟随奶妈,指导“F9C22”深潜,陪伴它。在“福久”的指导下,母女关系是渐进的。

“很高兴看到我的江西‘小家伙’和‘福久’成功产下幼豚!这不仅是对‘福酒’制作的‘见证’,也是人类与自然的‘爱的连接’。”陪同数千名网友在线的长江江豚保护志愿者温成焕表示,长江有独特的生态系统,孕育了丰富的生物类群。随着长江保护法的实施,“全面保护,不开发”的理念越来越深入人心。“我坚信,我们每一个人都会发挥作用,积极行动起来,长江的明天会更好。然后我们就可以在长江、鄱阳湖和洞庭湖看到更多江豚妈妈背着宝宝浮出水面的场景。”

江豚科研,要“补短板强弱项”

新生命的诞生总是给人希望和向上的力量。

高兴之余,也有业内专家提醒,作为国家一级保护野生动物,2017年江豚生态科学考察结果显示,这一长江水生生态系统旗舰物种的种群数量仅为1012只左右,比大熊猫还稀少。

中国科学院水文研究所是中国最权威的江豚保护研究机构。多年来,联合国的许多江豚研究和保护机构,中科院水文研究所,一直在不断探索江豚的人工繁殖。除了刚出生的“F9C22”外,目前长江还有6头江豚,其中3头为人工环境出生的江豚,包括2020年出生的第一代和第二代江豚“YYC”,为了解江豚的基础生物学和生殖生理提供了重要平台。

日前,记者走访白海豚博物馆发现,与想象中设备先进的科研单位不同,这里的设施相当陈旧。据悉,该博物馆建于上世纪90年代,由主护理馆、生殖馆、生命支持系统、实验楼和标本馆组成。博物馆的主要设施和设备是日本国际协力机构在建造时捐赠的。

“设备用了30年,随时都有倒塌的风险。”中科院水文研究所白海豚博物馆培训主任王超群说,江豚人工繁殖对水质要求极高,需要不断进行水循环。目前两个养殖大厅每天需要循环换水12次,每次换水1000立方米。长期不间断运行,馆内水泵、管道漏水

破裂情况时有发生,加之部分配件已停产且无替代品,一旦维生系统崩溃,馆内人工养殖的江豚极有可能死亡。中科院水生所白鱀豚馆经费紧张带来的种种问题是当前江豚科研保护遭遇多重困境的一个缩影。一些业内专家说,江豚弥足珍贵,江豚保护的各项投入应当与江豚的价值相匹配。

一方面,科研基地不够多。中科院水生所研究员王克雄说,江豚属于鲸豚类动物,开展鲸豚类研究的机构主要包括中科院水生所、中科院深海所、北部湾大学、安庆师范大学、南京师范大学等,但着重、具体研究江豚这一物种的机构并不多。

在学科建设上,地方水产研究院所与高校往往侧重研究某一方面,未能形成有规模、成体系的研究团队,因而也很难得到深入、有价值的研究成果。特别是江豚的人工繁养工作已有初步进展,但离全人工繁养仍有较大距离。

另一方面,人才梯队存在一定的青黄不接。郝玉江说,作为全国最大江豚研究机构,中科院水生所江豚研究专职人员仅6人,加上研究生、聘用人员也只有30多人。尽管该所每年都招收数名硕士、博士,但绝大多数研究生毕业后很难从事江豚研究工作,主要原因是可研究的江豚数量少、研究操作困难、成果难以产生重大影响。

除科研人员外,作为专业技术人员的兽医在江豚科研保护中发挥着重要作用。然而,在一些科研机构,兽医往往作为劳务派遣人员聘请,专业程度不高、工作稳定性不强,制约了科研工作的有效开展。

此外,研究保障存在不足也让人担忧。南京师范大学生命科学学院教授杨光说,江豚研究由于较为“小众”,很难争取到较多的项目支持。诸如人工繁养等江豚研究的基础课题需要长期投入才能取得成果,但相关支持持续性并不强。同时,由于当前江豚保护涉及林业、农业等不同系统,不同渠道之间的项目、经费难以打通使用,造成研究保障的结构性失衡。

趁热打铁,系统提升保护力

令人振奋的是,随着“共抓大保护”深入人心以及“十年禁渔”落地落实,长江生态环境保护正发生转折性变化,江豚保护措施、机制正不断完善。

在湖北武汉,当地启动“江豚回归江城”计划,由武汉市农业农村局联合中科院水生所共同成立武汉长江江豚繁育保种技术研究中心,开展江豚繁育和科教设施升级;在安徽安庆,当地于2021年1月1日起施行《安庆市长江江豚保护条例》,从立法角度加强江豚保护;在江西九江,当地积极在滨江临湖的湖口县推动建设集保护、科研、繁育为一体的国家级长江江豚科研基地。

一系列举措正产生看得见的效果。在武汉,长江城区江段多次出现江豚踪影,引起政府部门、科研机构和市民的关注;在荆州,石首天鹅洲长江故道江豚群体不断扩大,成为江豚迁地保护典范;在汉江潜江段,近30年来第一次出现了江豚的身影。而在湖南岳阳、江苏南京等地,江豚身影同样频频出现,引发公众关注和热议。

一些受访专家说,打铁还需趁热,当前亟待加大对江豚保护研究团队的扶持力度,扩大江豚保护研究队伍,系统提升江豚保护能力。

一方面,要布局江豚研究团队体系,分门别类开展专业化研究。杨光说,有必要在江豚保护重点区域布局多个江豚研究机构,通过科学分工,扩大地方水产研究院所、高校、江豚保护管理区之间的技术交流和互动,特别是加大各单位间基础类、监测类、修复类等不同研究成果和数据的共享,合力提升江豚保护科学研究的整体水平。

中科院水生所研究员、联合国教科文组织中国人与生物圈国家委员会秘书长王丁认为,可充分改善各江豚研究保护技术平台的设备和设施条件,为进一步突破江豚保护的重要基础理论和关键技术瓶颈提供不可或缺的保障条件。

此外,还需要加快新技术、新成果的应用,构筑避免物种灭绝的屏障。中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会会长李彦亮认为,要加强江豚遗传资源的保护,开展物种基因收集、保存、扩繁,推进江豚的基因研究,建立完备的江豚谱系样本库和遗传基因信息库,利用国内生物科技企业和研究机构成熟的基因技术和先进的设施设备建立江豚离体细胞及冷冻精子库。

李彦亮说,必要时,可以借助水族馆等人工水体的先进设备和精细护理技术、团队,建立江豚迁地群体,在进行科普教育的同时为科研院校开展科研活动和培养科研人才提供基地和人力、物力支撑。

更为重要的是,应积极加强江豚保护科普宣教,不断提升公众保护意识。武汉市农业综合执法支队支队长王文高说,可适应数字化时代变革,打造“数字江豚”线上线下平台,研发“数字江豚”产品,吸引市民参与和互动。武汉白鱀豚保护基金会建议,大力加强江豚保护进课堂,通过江豚知识特色课程和组织学生参与江豚巡护,让孩子们从小培养江豚保护意识。

-

-

国际金价逼近1900美元 黄金大妈又笑了!

隔夜欧美股市整体表现较为平淡,但在通胀预期升温等因素推动下,国际金价进一步走高。Wind数据显示,截至当地时间5月25日收盘,COMEX黄金期价创下近5个月以来新高,并再度逼近1900美元

2021-05-26 16:34

-

-

如何辨别多头陷阱

很多的新手股民都会发现一种现象,当自己的资金买入股票之后,股价并没有按照自己之前的预想那样展开升势,而相反的买入之后股票就会下跌,在这里股票入门基础知识的小编告诉股民

2021-05-26 16:38

-

-

定远县应急管理局:加大推进政务公开宣传工作

今年以来,定远县应急管理局通过宣传栏、网站、服务窗口等多种渠道,聚焦六稳、六保和安全生产,不断加强政务公开宣传工作,切实推进阳光、

2021-05-27 21:33

-

-

塔读文学向建党百年献礼 启动主题征文及优秀作品联展活动

为庆祝中国共产党的建党百年,国内领先的综合类网络文学平台——塔读文学启动向建党百年献礼的主题征文活动。此次活动目的在于通过征集与展

2021-05-27 21:33

-

-

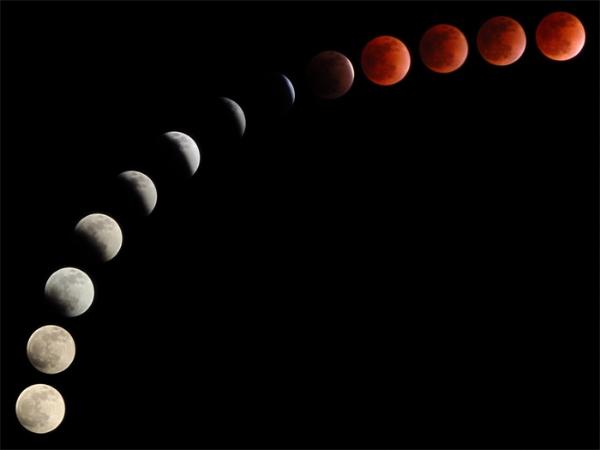

加拿大将在2026年将月球车送上月表,同时进行载人绕月飞行任务

加拿大科学部长弗朗索瓦·菲利普·香槟(François-PhilippeChampagne)表示,加拿大计划在未来五年内将月球车送上月球。加拿大航天

2021-05-28 10:31

蔚蓝财经

蔚蓝财经