为桥梁行业创造中国标准

港珠澳大桥管理局总工程师苏全科,从港珠澳大桥的调研论证到开通运营,从风华正茂到白头偕老,工作了15年。

珠澳大桥于2018年10月正式建成通车。这个创下多项世界第一的超级工程,不仅突破了粤港澳三地的空间屏障,也将三地的未来发展紧密联系在一起。苏全科带领团队解决世界级难题,将无数“不可能”变成国际同行眼中的“可能”。

从零开始 自主研发

2003年,国务院批准港珠澳大桥项目前期工作。作为参与者之一,当时41岁的苏全科将全部精力投入到建设横跨丁玲海洋的港珠澳大桥上,决心建造一座具有中国标准的中国大桥。

跨海大桥第一次建在近海环境。港珠澳大桥从规划之初就面临着无基础数据、无核心技术、无施工设备的“三无”困境。“那时候外企不看好我们。大海混凝土结构的设计使用寿命要达到120年,我们还没有一套成型的方法。”回忆起当时的艰难处境,苏权科百感交集。

面对只有少数国家掌握关键核心技术的壁垒,苏全科决心从零开始自主研发。伶仃洋海域温度高、湿度大、盐度高。在海水、海风、盐雾、潮汐、干湿循环等诸多因素的影响下,要建设一座高标准的跨海大桥,每一个问题都需要反复实验。“从设计资料到技术标准,包括跨海大桥的国际行业动态,大部分资料都是英文的。还好当时学的是英语。”苏全科说。

国之重器,容不得半点马虎。为了制定出适合的技术标准体系、科研规划大纲、设计咨询管理办法、质量管理方案,苏全科飞遍全球,拜访桥梁领域的专家,观摩桥梁数百座;审核了数十万份技术资料和图纸,反复论证并完成了数百个设计和施工方案。

有志者事竟成。经过15年的探索和努力,苏全科和他的团队终于突破了海洋环境下深埋(大淤积)沉管隧道设计与施工、海上装配式桥梁建设、混凝土结构120年使用寿命保障、桥岛隧群工程防灾减灾等一系列技术难题。

与桥为伴 勇争一流

出生在西北干旱之地的他,与水乡、小桥结缘。上世纪80年代末,苏全科从Xi安公路学院桥梁与隧道专业硕士毕业后前往广东,从事桥梁结构的设计和检测工作。历任广东省公路工程质量监督站副站长,广东省交通科学研究院总工程师,参与管理世界银行贷款公路桥梁项目。

这些经历让他对国内桥梁建设水平与国外的差距有了清醒的认识。“技术力量比较薄弱,尤其是设备和材料方面,与发达国家还有很大差距。在设计和施工阶段,也缺乏对桥梁运营和维护的精心预先布局。”苏全科回忆了当时的情况。

外界兴致勃勃地盘点了港珠澳大桥创造的多项“世界之最”3354,总跨度最大、钢结构桥梁最长、海底沉管隧道最长,但苏权科对此却表现得很冷漠。在他看来,量化指标固然可以反映一座桥的技术水平,但衡量一座桥的先进程度,更应该关注那些难以量化但意义深远的方面。

苏全科介绍,港珠澳大桥在设计、建设、管理、运维、环保、景观等方面形成了61套标准。“这些标准不仅能保证桥梁的质量,而且

2019年底前后,港珠澳大桥管理局联合香港理工大学、香港大学、澳门大学、中交第四航务工程研究院有限公司成立了粤港澳大湾区交通建设智能维护与安全运营工程技术研究中心,围绕港珠澳大桥的安全运营、结构监测和应急控制展开了新一轮协作研究。

为什么要建立这个数字桥梁?苏全科表示,通过物联网、大数据、AR/VR、人工智能等技术,准确感知桥体及其外部环境的状态,可以为桥梁的维护提供支持,延长其使用寿命。另一方面,它可以在交通分析、道路检查和应急管理方面进行预警监测,以提高桥梁的运营效率。

为了让物理桥上的每一个微小组件都能在数字世界中找到自己的位置,苏全科和他的团队需要首先开发一套包括无人机、无人艇和机器人在内的数据采集设备。“在此基础上,通过探索海量数据之间的逻辑关系,建立分析模型,不断测试,反复验证,最终实现桥梁的智能运维。”

“在国外没有建立这样一座数字桥梁的系统和全面的先例。我是土木工程出身,现在数字桥梁建设是人工智能领域。我每天都在学习,我相信凭借团队的力量,数字桥梁是可以做出来的。”苏全科说。

-

-

“青春向党 讴歌辉煌”中国一冶版画家走进天津公司东丽湖管廊项目

5月26日,中国一冶版画家们走进天津公司东丽湖管廊项目部。中国一冶版画研究院作为我国唯一以企业为依托,坚持以版画表现企业的真实情

2021-05-27 21:35

-

-

穿越宋代,在四般闲事中品味宋人的精致生活

有人说,宋朝的美学曾领先世界一千年。此言不虚,宋人对于美,有着自己独特的见解,如一叶扁舟,往青草更青处漫溯,又似一路孤行,往悬崖孤

2021-05-29 16:26

-

-

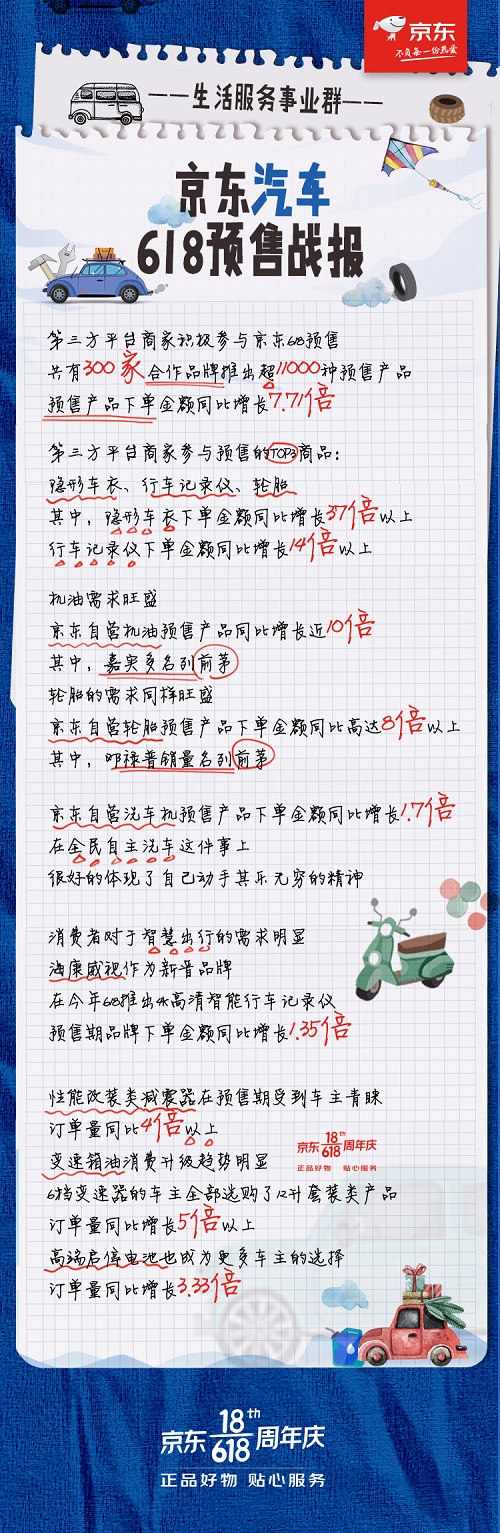

京东618汽车品类预售亮眼 自营轮胎下单金额同比增长8倍以上

自5月24日京东618预售开启以来,飙涨的成绩,见证了亿万消费者对品质生活的追求。其中,京东汽车的表现尤为亮眼,数据显示,轮胎和机油在京

2021-05-29 16:27

-

-

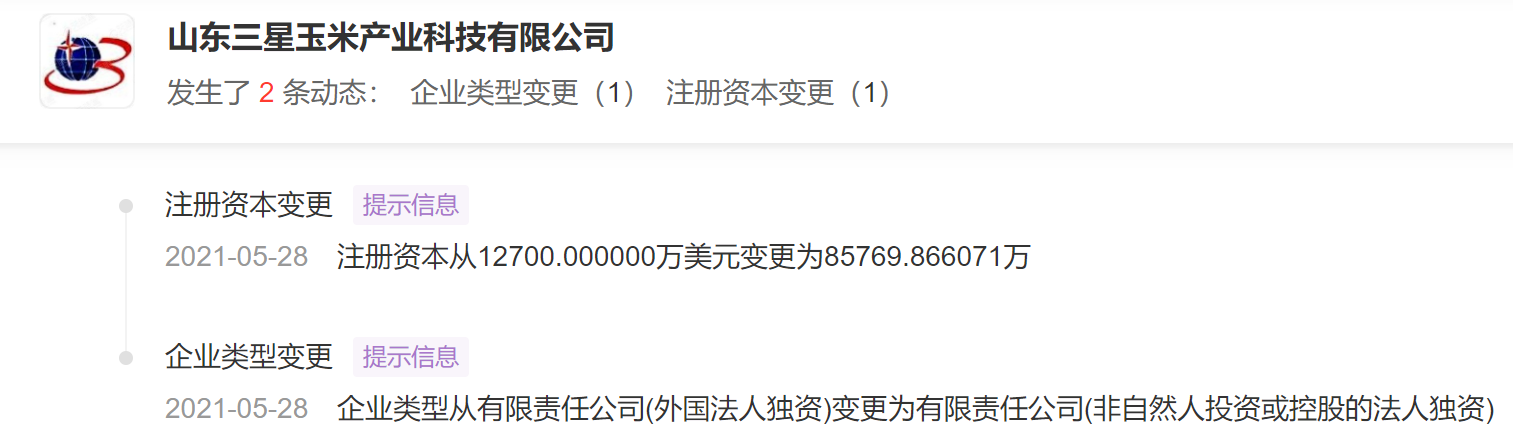

长寿花关联公司注册资本由1.27亿美元增加至8.58亿美元

5月29日上午,财经网产经由天眼查获悉,食用油品牌长寿花的关联公司山东三星玉米产业科技有限公司注册资本变更,由1 27亿美元增加至8 5769

2021-05-29 16:28

-

-

生产销售的洋饼干抽检不合格 浙江温岭一家糕点加工厂被罚款5200元

近日,浙江省温岭市市场监督管理局发布关于不合格食品核查处置情况的通告(2021年第16号)。 台州市温岭市市场监督管理局关于不合格

2021-06-01 10:34

蔚蓝财经

蔚蓝财经